“老藥”新研發 抗癲癇“老藥”可大幅改善新型共濟失調與小腦萎縮疾病

眾所周知,新藥研發投入大、周期長、風險高,而“老藥”新研發廉價、周期短、成功率高,具備比“新藥”不可比擬的優勢。丙戊酸是廣泛使用的治療癲癇及躁郁癥藥物,也可以預防偏頭痛,其臨床應用已接近60年,目前仍“活躍”在臨床一線。

2月11日,一項在國際頂級期刊《國家科學評論》發表的研究成果發現,丙戊酸這一抗癲癇“老藥”,有著新的“功能”。

該成果來自廈門大學細胞應激國家重點實驗室、廈門大學醫學院神經科學研究所王鑫教授課題組,研究人員通過系列研究,證實了臨床抗癲癇藥丙戊酸,可大幅改善一種新型共濟失調與小腦萎縮疾病,該發現具有較強的臨床轉化應用價值,有望填補遺傳性共濟失調治療領域的空白。

遺傳性共濟失調尚無特效藥

共濟失調是一類神經系統癥狀,臨床表現為步態不穩和平衡感喪失。其中,過量飲酒會引發共濟失調癥狀,屬于獲得性共濟失調,這類狀況一般不需治療即可緩解或痊愈。

“另外一大類屬于遺傳性共濟失調,由先天基因突變導致,臨床表現各異、病死率和病殘率較高,約占神經系統遺傳性疾病的10%~15%,目前尚無特效藥,此病的治療仍為世界難題。”王鑫介紹說。

隨著基因測序的廣泛應用,2015年《自然-遺傳》雜志報道一種新型的遺傳性共濟失調-“SCAR20”,王鑫也是這篇文章的共同作者。“SCAR20”病例家庭主要為近親結婚,患者呈現早發性小腦萎縮、嚴重的運動失衡和智力障礙,生活無法自理,壽命也大大縮短。

由于缺乏特效藥,臨床醫生對此束手無策,這給患者家庭造成巨大經濟和精神負擔。那么“SCAR20”發病的原因是什么?是否有藥物可解除患者的病痛?帶著這些科學問題,王鑫2015年回國建立實驗室后,即刻著手“SCAR20”的研究。

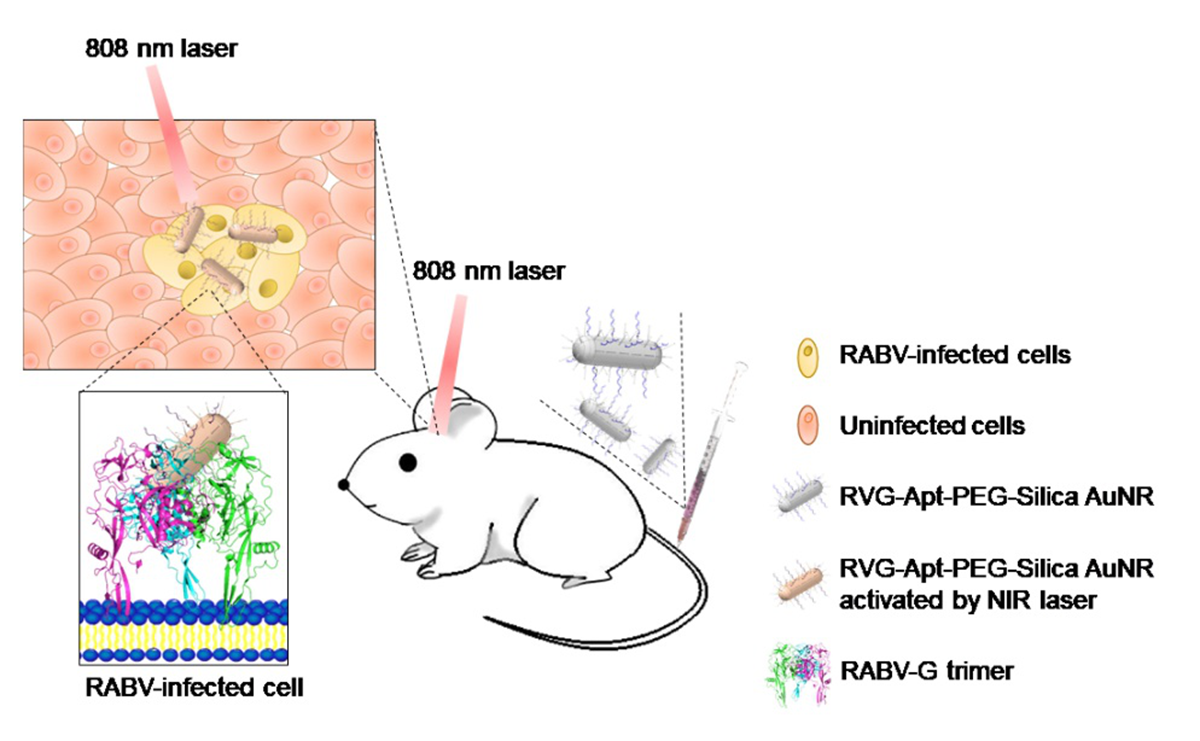

由于病人樣品較難獲取,研究團隊首先構建了“SCAR20”模型小鼠,行為學分析確認小鼠存在漸進性共濟失調和小腦萎縮,這和臨床病人十分相像,適合用于后續機制和藥物評價的研究。

細胞“能量工廠”受損引起共濟失調

細胞按照一定規律排列形成組織,而組織萎縮通常由組成細胞的體積減小或數量減少所致。通過解剖,研究人員證實是浦肯野細胞的大量死亡引起了病人的小腦萎縮和共濟失調。

浦肯野細胞是脊椎動物腦內體積最大的神經元之一,顯微鏡下觀察,其結構精細復雜。精密的結構預示著功能的強大,浦肯野細胞是控制機體運動協調的重要細胞類型,其功能受損通常會導致共濟失調。

那么,浦肯野細胞是如何死亡的?“引起細胞死亡的因素無外乎內因和外因兩種,通過深入研究,我們發現浦肯野細胞內的線粒體功能存在明顯缺陷。”王鑫介紹說。

作為細胞的“能量工廠”,線粒體對維持細胞存活至關重要,一旦受損,則對細胞產生致命性打擊,浦肯野細胞是腦中形態最復雜的神經元,對能量需求極其旺盛。就像一棵枝繁葉茂的大樹,一旦失去了養料供應,等待它的只能是枯萎和死亡。

研究人員進一步發現,原來是浦肯野細胞中負責運輸線粒體的“軌道”出了問題,導致線粒體無法送達至指定位置發揮功能,從而引起細胞能量供應的紊亂,最終引起浦肯野細胞死亡。

為了能找到治療“SCAR20”的藥物,研究人員在小鼠模型上對臨床上幾種有潛在治療作用的藥物進行了篩選。經過多次嘗試,他們發現丙戊酸對“SCAR20”小鼠具有顯著的作用。在給予模型小鼠持續1個月的丙戊酸治療后,小鼠的共濟失調表型得到了大幅度改善(改善74%),浦肯野細胞死亡被顯著遏制(遏制52%),神經炎癥明顯減弱,同時線粒體運輸和功能也得到一定恢復。

“受到丙戊酸在‘SCAR20’模型小鼠上良好治療效果的鼓舞,我們渴望將其盡快推向臨床,實現丙戊酸‘老藥新用’的使命,讓‘SCAR20’患者早日受益。”王鑫透露說,下一步,團隊將探索丙戊酸是否適用于其它類型的遺傳性共濟失調(尤其以浦肯野細胞死亡為特點的),以明確丙戊酸在治療其它類型的共濟失調方面是否有更大的潛力。(謝開飛 汪雪坤)

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

星際飛船高空試飛或違規 SpaceX被FAA正式調查

2月1日消息,據外媒報道,SpaceX日前因為發射其Starship SN8違反了美國聯邦航空管理局(簡稱FAA)的測試...

2021-02-01