海外機構“摸底”109家公司 外資開啟買買買模式

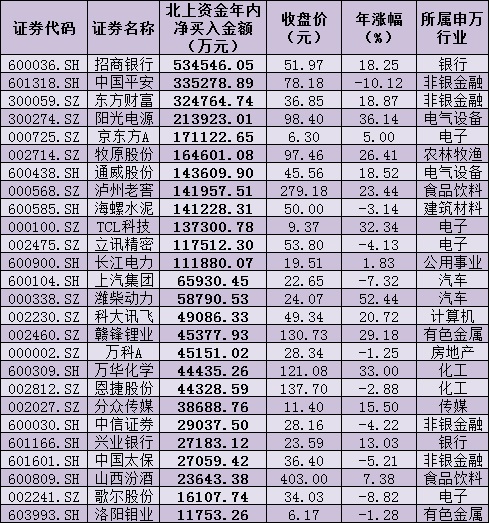

近日,面對即將到來的春節長假,在A股市場的縮量震蕩中,以北上資金為代表的外資,開啟了買買買模式,周四凈買入金額達67.71億元,連續第五個交易日凈流入A股。由此,外資的投資動向再度成為各方關注的焦點。

機構調研一向被投資者視為投資“風向標”。業內人士普遍認為,被機構頻頻調研并展現較大投資興趣的公司,往往在接下來一段時間內走出不錯的行情。

盡管近日,市場觀望情緒漸濃,呈現出縮量震蕩,但是,機構調研熱情卻悄然升溫。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,2021年以來截至2月4日,合計有409家上市公司受到了機構(包括基金、券商、陽光私募、險資、海外機構)調研,其中,海外機構合計調研109家上市公司,顯示出海外機構調研熱情持續上升。

“一般外資偏好一些具有成長性的成熟型企業,和A股投資邏輯有很大差異,外資習慣于左側交易,特別是越跌越買那種,他們有自己的評估體系,認為價值高于估值。同時,認為企業盈利必然通過時間體現到股價上,所以買入左側交易,而賣出是右側交易。而國內很多投資者,傾向于右側交易,技術上叫量在價先,邏輯是資金推動市場,跟著市場走。”接受《證券日報》記者采訪的軒鐸資管總經理肖默表示,

具體來看,上述109家上市公司中,華峰測控和偉星新材,年內累計接待參與調研的海外機構家數均超40家,分別為45家和40家,緊隨其后的是傳音控股、埃斯頓、新宙邦、芯原股份、尚品宅配等公司,年內累計接待參與調研的海外機構家數均在20家及以上。

“外資整體秉持成熟的價值投資體系,擁有全球視野。”私募排排網未來星基金經理胡泊告訴《證券日報》記者,外資的資金來源穩定,而且著眼于長期,回報預期通常較低,基于上述特點,外資一般偏向于在A股市場尋找具有中國特色的稀缺性品種、海外市場無法配置的品種或者具有國際比價優勢的品種進行配置。

數據是最好的佐證。從申萬一級行業來看,上述獲得海外機構調研的109只個股,主要扎堆在電子、機械設備、化工、醫藥生物、計算機等行業,涉及個股數量分別為20只、15只、13只、9只和8只。由此計算,以電子和計算機為代表的科技股的共有28只,可見,外資更偏愛于科技股。

值得注意的是,上述109家獲QFII調研的上市公司中,64家為中小創公司,占比近六成。

從市場表現來看,上述被海外機構調研的109只個股,表現可圈可點,其中,僅有55只個股跑贏同期上證指數年內累計0.83%的漲幅,占比逾五成。其中,聯泓新科、美迪西、沈陽化工、云圖控股、浙江美大、奧普特等個股,年內累計漲幅均超40%,盡顯強勢。

對于后市,金百臨咨詢分析師秦洪告訴《證券日報》記者,短線A股市場存在一定壓力,但主要體現在部分業績不及預期、前期熱錢炒作的標的,而性價比高、產業景氣度強的相關領域的龍頭品種依然得到機構資金的積極關注,意味著A股市場的機構資金仍然在一定程度上把握了市場主動權。因此,短線A股市場仍有震蕩中重心上移的潛能。

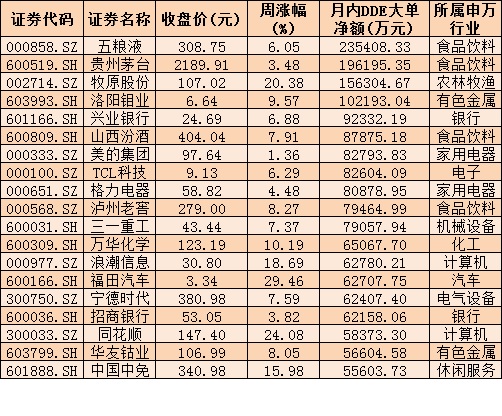

表:2021年以來海外機構調研在10家及以上公司情況:

(張穎)

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

保險板塊持續調整 申萬二級保險行業指數較2020年底下跌11.43%

近一段時間,保險板塊持續調整。截至2月3日收盤,申萬二級保險行業指數較2020年底下跌11 43%,同期上證...

2021-02-04